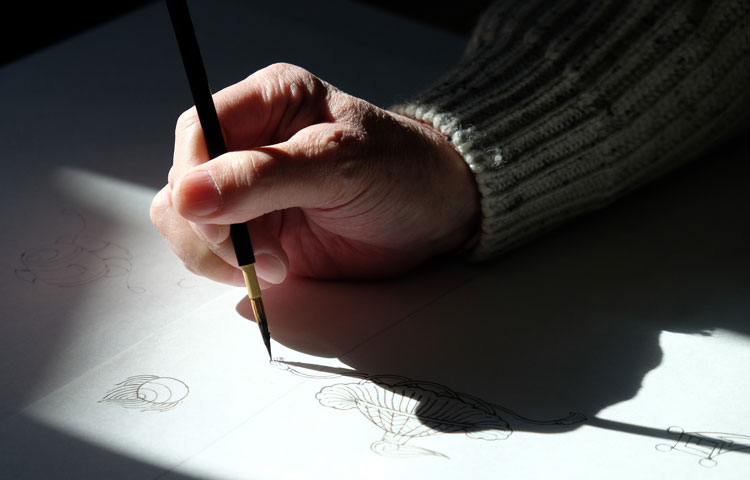

お手入れ:留袖 若松柄 ~その5(完成)~

長らく手を掛けていた若松柄の留袖が、いよいよ染め上がり、仕立て上がりました!正直、留袖をゼロから染め上げるのとあまり変わらないぐらいの工程を経ての完成ですので、私の感動もひとしおです。

それぞれのビフォー・アフター写真でご覧くださいませ。

裏から補修をしていますが、表からはあまり目立ちません。生地が破れた場合、一番良い補修の方法はカケハギですが、現在京都で着物専門のかけはぎ屋さんもごくわずかになってらっしゃるようです。加えて、こちらの着物は若松の柄と黒地の境目なものですから、普通のカケハギをしてしまうとその後で黒染め、胡粉加工、金彩をしなければならず大変です。そのため裏から生地を当てて縫い付ける事でベストな補修ができました。

こちらが上前(向かって右)と下前(向かって左3分の1)です。下前にもこれだけ柄を描いている点からも高級品という事がよく分かります。

後ろ身頃です。

黒染めをし、挿し友禅のところも上から明るい色に染め直し、白い部分には胡粉の塗り直し。最終的には金彩、銀彩を施す事で見事に留袖が蘇りました。正確なご購入年月は分かりませんが、それでもおそらく50年は昔であろうとの事を伺っています。生地も部分的に弱っているところはあったものの、全体としてはまだまだしっかりと力があります。今回、染めが新品のように生まれ変わりましたから、益々ご活用頂けそうです。これは着物らしいご活用だなとお手伝いできて誠に嬉しく思います。

ご依頼くださって御方は、こうした逸品のお着物を姉妹の皆様で代わるがわるお召しになって、なんだか「細雪」のように感じるこの頃です。

お品物もお届けしまして大変喜んで頂きました!有難うございます!

京ごふく二十八代表。2014年、職人の後継者を作るべく京都で悉皆呉服店として起業。最高の職人たちとオーダーメイドの着物を作っている。

あわせて読みたい記事

-

【青花紙】のご紹介

本日は、京都新聞に掲載されていました「青花紙、担い手育成」に関する記事を、ご紹介します。 まず青花紙(あおばながみ)についてご説明しますと、青花紙とは原料となるアオバナ(オオボウシバナ)の色素を染みこませた和紙のことです […]

-

【染め帯】作成課程のご紹介

こんばんは。ブログをご覧くださり有り難うございます。 京都は、少しずつ暖かくなり、春の花々も咲き始め、ようやく春らしくなって参りました! さて、近頃は、春に咲く花を描いた着物や帯を順次製作しておりました。 […]

-

【袱紗】戌年の本年にぴったりです!

いつもブログをご覧いただき有難うございます! 平成30年は戌年ということで、円山応挙が描いた子犬をモチーフに、袱紗を作成いたしました! ほんの一部ですが、作成過程をご紹介したいと思います。 下絵:下図職人が描きます。 & […]

人気の記事

-

誰でも一瞬で【付け下げと訪問着の違い】を見分けられる京都の秘伝!

すべて読むと【15分】 流し読みで【5分】 訪問着と付け下げの違いについて、実をいうと、プロの呉服屋でも矛盾なく説明できる人はほぼいません。 これを皆さんが本当に理解しておいてくだされば、それだけ無駄な買い […]

-

呉服店では怖くて聞けない【訪問着 値段の相場】プロが教えるここだけの話

訪問着の値段について、初めて着物を買おうと思われる皆さんは「相場っていくらぐらいなのだろう?」と迷われる方は多くいることでしょう。 ズバッと「いくらぐらいの訪問着を買ってください!」と言えれば良いのですが、着物に対する価 […]

-

【リオ】小池百合子 東京都知事の着物を賞賛すべき8つの理由。

リオ閉会式における小池都知事の着付けや、立居振舞について、ネット上で多くの批判が並んでいる様子を見て非常に驚きました。なぜならば小池百合子さんのお着物姿、完璧と言って良いぐらいの着物選び、コーディネートだったからです。 […]

お問い合わせ

お問い合わせ アトリエ案内

アトリエ案内