柄による「区別」 ~その2~

前回に引き続き、柄による「区別」についてです。

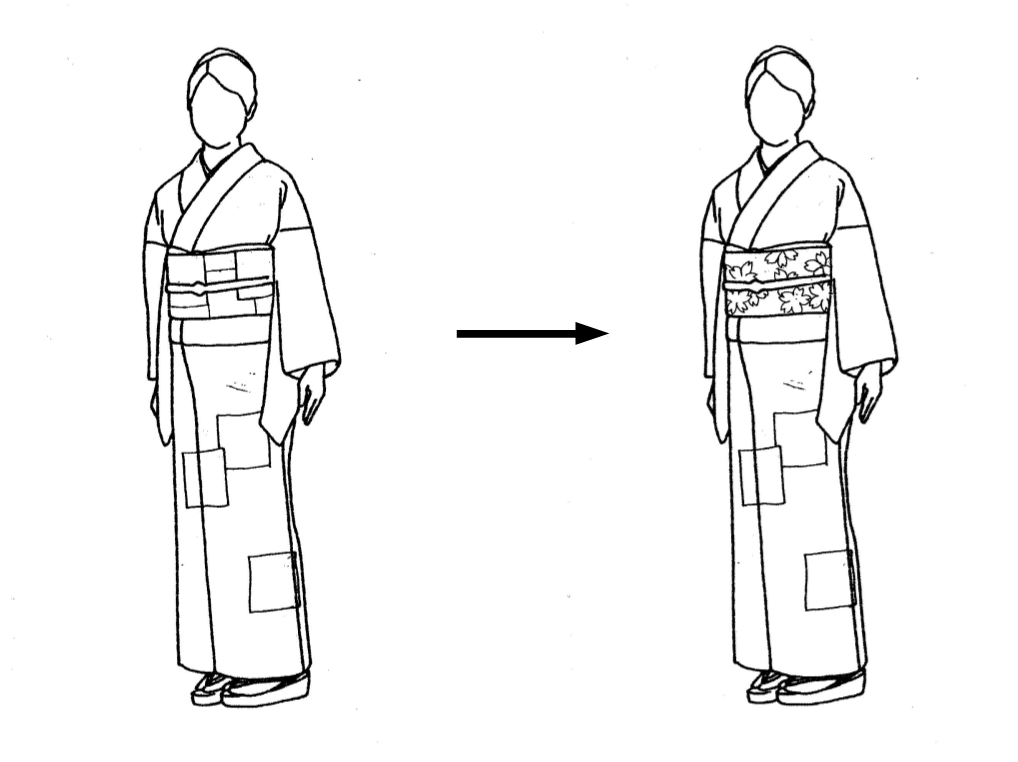

今回は色紙柄の着物に対しての帯合わせです。では早速ビフォー・アフターの図を見ましょう。

前回とパターンは違いますが、理屈は一緒です。

ビフォーの左図は色紙の四角柄に対して、やはり同じく色紙の四角柄の帯を合わせています。このコーディネートでは区別が十分できていません。

アフターの右図は同じく色紙の四角柄に対して、桜の柄の帯を合わせました。幾何学的な着物の柄に対して少し込み入った花柄なので、柄のパターン、流れが異なりますね。つまり区別がとてもよくできています。

★ここでひとつお試しください。

左図を見ている時の視線と右図を見ている時の視線。動き方が異なると思います。

左図では目線がウロウロして落ち着きどころがありません。しかしながら右図では桜柄の帯のところで一旦ピタッと留まります。

これが「区別」がとても上手くできているという事です。ぜひ前回の御所解き着物のコーディネートでも確認してみてください。

サラッと書いてしまいましたが、この“視線の動き”については意外と気付かない重要なポイントです。

この効果、例えばどんなところに表れるかというと、自分が見てほしいと思う帯や着物に周囲の視線を集めることができます。気合を入れて「高価な帯を買ったぞ!!」と思えば、着物の柄の流れはサラッと流して、帯に注目が集まるようにすれば良い。逆に値の張る着物を見せたいと思えば帯は少し無地っぽく見えるようにして着物に視線が留まるようにするのです。

これを上手く利用できないと、どんなに高価な帯と高価な着物をコーディネートしたとしても、見る人の目線を安定させることができずじっくりと見てもらえません。

その意味でも着物は“価格よりもセンス”ですね!

京ごふく二十八代表。2014年、職人の後継者を作るべく京都で悉皆呉服店として起業。最高の職人たちとオーダーメイドの着物を作っている。

あわせて読みたい記事

-

【青花紙】のご紹介

本日は、京都新聞に掲載されていました「青花紙、担い手育成」に関する記事を、ご紹介します。 まず青花紙(あおばながみ)についてご説明しますと、青花紙とは原料となるアオバナ(オオボウシバナ)の色素を染みこませた和紙のことです […]

-

【染め帯】作成課程のご紹介

こんばんは。ブログをご覧くださり有り難うございます。 京都は、少しずつ暖かくなり、春の花々も咲き始め、ようやく春らしくなって参りました! さて、近頃は、春に咲く花を描いた着物や帯を順次製作しておりました。 […]

-

【袱紗】戌年の本年にぴったりです!

いつもブログをご覧いただき有難うございます! 平成30年は戌年ということで、円山応挙が描いた子犬をモチーフに、袱紗を作成いたしました! ほんの一部ですが、作成過程をご紹介したいと思います。 下絵:下図職人が描きます。 & […]

人気の記事

-

誰でも一瞬で【付け下げと訪問着の違い】を見分けられる京都の秘伝!

すべて読むと【15分】 流し読みで【5分】 訪問着と付け下げの違いについて、実をいうと、プロの呉服屋でも矛盾なく説明できる人はほぼいません。 これを皆さんが本当に理解しておいてくだされば、それだけ無駄な買い […]

-

呉服店では怖くて聞けない【訪問着 値段の相場】プロが教えるここだけの話

訪問着の値段について、初めて着物を買おうと思われる皆さんは「相場っていくらぐらいなのだろう?」と迷われる方は多くいることでしょう。 ズバッと「いくらぐらいの訪問着を買ってください!」と言えれば良いのですが、着物に対する価 […]

-

【リオ】小池百合子 東京都知事の着物を賞賛すべき8つの理由。

リオ閉会式における小池都知事の着付けや、立居振舞について、ネット上で多くの批判が並んでいる様子を見て非常に驚きました。なぜならば小池百合子さんのお着物姿、完璧と言って良いぐらいの着物選び、コーディネートだったからです。 […]

お問い合わせ

お問い合わせ アトリエ案内

アトリエ案内