糊糸目

糊糸目について

これまで特筆していませんでしたが、高級京友禅を語るにあたって避けて通れないのが、糊糸目です。京ごふく二十八からすれば糊糸目の良さをきちんとお客様にお伝えして販売することこそ、高級呉服店の必要最低条件だと考えます。または、説明しないまでも、積極的に糊糸目の品物をオススメするべきなのです。ゴム糸目の商品は、手元においてもそのうち飽きてしまいます。それだけ染め味が物足りないのです。しかしながら糊糸目を使った京友禅は何十年眺めていてもその満足は深まるばかりとも言えるのです。

糊糸目とは:京友禅で柄を染め分けるための防染糊のこと。またその中でも糯米(モチゴメ)、糠(ヌカ)、石灰、蘇芳(スオウ)を主な成分としたものを言います。

防染糊で、同様の役割を果たす類似のものとしては、ゴム糸目、型糸目など。

蘇芳が入っていますので、写真のように赤い色をしています。

糊糸目によって生産された京友禅は全体のわずか0.2%ほど。

京友禅協同組合連合会調べの生産量(43万反/平成25年度)を分母に、京ごふく二十八が糊置き職人へ行った聞き取り調査から算出した900反を分子とした。組合所属で糊糸目をやっている職人が3名。一人あたりの糊置き年間可能限界が300反程度なので、全員で900反が最大限と考えられる。900÷43万=0.21%であるが、実際はこれよりも少ない生産量であろうと推察される。糊糸目をやっていて組合に所属しない職人ももちろん存在するが、その場合に分母となる組合外の生産量が不明である。また京都府の生産量調査でも、上記京友禅協同組合連合会の43万反が採用されていたので、この数字を基準とする。パーセンテージを出す上において支障は少ないものと考える。

職人が糊置きに要する期間 訪問着:2〜3日、付け下げ:1日、染帯:半日

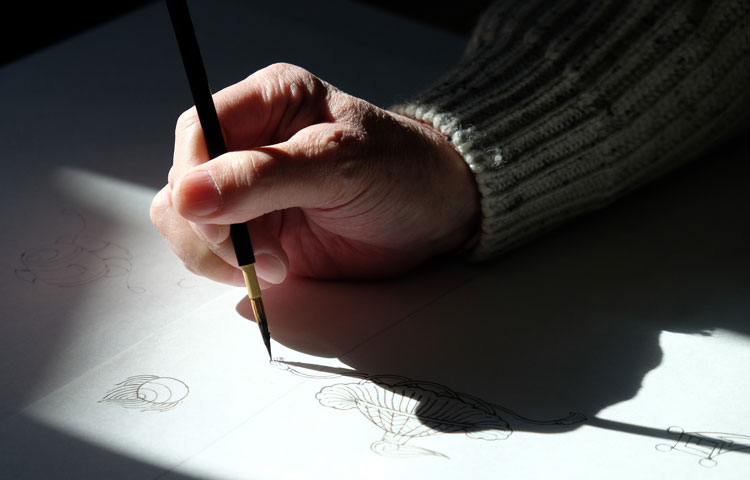

手描きの中ではゴム糊が最大の勢力ですが、糊糸目はこのゴム糊置きに比べると作業工程において2〜3倍の時間が掛かります。その理由は、写真のような小筒という生クリームの絞り器のような物を使うのですが、糊糸目の方がゴムに比べて粘度が高い、つまり固いからです。イメージで言えば普通のジュースをストローで飲むのと、マクドナルドの出来立てでまだ固いシェイクをストローで飲む感じといえば伝わりますでしょうか。絞り出すには親指でかなりの力を加える必要があり、多くの職人は敬遠してゴム糸目に流れて行きました。

それに加えて糊そのものを作る手間が大変なものですので、実際は5倍ぐらいの時間が掛かっていると言えるでしょう。

糊は好みがあるため、職人さんが手作りしています。写真左が糊糸目、右はマツ糊などと呼ばれる、また違った種類の糊です。亜鉛抹を入れ、石灰を入れません。説明は改めます。

ところが、この糊糸目とゴム糸目の違いについて、それだけの評価の違いが一般の方に得られているかといえばもちろんそんなことはありません。呉服屋でも私の周囲では知らない人達ばかりでした。しかしながら現場で作っている職人さん、中でも金彩と刺繍の職人さんは口を揃えて絶対に糊糸目の品物が良いと断言します。また職人さん達をコーディネートする悉皆屋(メーカー)の人間も同様に糊糸目の付加価値をよく知る人たちです。この職種の人たちはいつも完成品に近い状態を常々眺めているからです。

なぜこうした職種の人達が、それだけ価値の差を断言するかというと、実際染め上がった雰囲気が糊糸目とゴム糸目の商品において大きく異なるからです。その証拠にこれだけ職人さん達の手元に仕事がないと言われる現状においても(とりわけ2016年は、職人皆さんが仕事が全然ないと口を揃える中にあって)、糊糸目の職人さんだけは仕事が途切れることなく詰まっているのです。

糊糸目とゴム糸目、さらには型糸目の仕上がりの違いについては、京ごふく二十八(ふたや)が分かりやすい見本を作らなければ、実際皆さんにご理解頂くことは難しいと思いますが、まずはブログなどにて今後少しずつこの差について触れて行きたいと思います。

京ごふく二十八代表。2014年、職人の後継者を作るべく京都で悉皆呉服店として起業。最高の職人たちとオーダーメイドの着物を作っている。

あわせて読みたい記事

-

【青花紙】のご紹介

本日は、京都新聞に掲載されていました「青花紙、担い手育成」に関する記事を、ご紹介します。 まず青花紙(あおばながみ)についてご説明しますと、青花紙とは原料となるアオバナ(オオボウシバナ)の色素を染みこませた和紙のことです […]

-

【染め帯】作成課程のご紹介

こんばんは。ブログをご覧くださり有り難うございます。 京都は、少しずつ暖かくなり、春の花々も咲き始め、ようやく春らしくなって参りました! さて、近頃は、春に咲く花を描いた着物や帯を順次製作しておりました。 […]

-

【袱紗】戌年の本年にぴったりです!

いつもブログをご覧いただき有難うございます! 平成30年は戌年ということで、円山応挙が描いた子犬をモチーフに、袱紗を作成いたしました! ほんの一部ですが、作成過程をご紹介したいと思います。 下絵:下図職人が描きます。 & […]

人気の記事

-

誰でも一瞬で【付け下げと訪問着の違い】を見分けられる京都の秘伝!

すべて読むと【15分】 流し読みで【5分】 訪問着と付け下げの違いについて、実をいうと、プロの呉服屋でも矛盾なく説明できる人はほぼいません。 これを皆さんが本当に理解しておいてくだされば、それだけ無駄な買い […]

-

呉服店では怖くて聞けない【訪問着 値段の相場】プロが教えるここだけの話

訪問着の値段について、初めて着物を買おうと思われる皆さんは「相場っていくらぐらいなのだろう?」と迷われる方は多くいることでしょう。 ズバッと「いくらぐらいの訪問着を買ってください!」と言えれば良いのですが、着物に対する価 […]

-

【リオ】小池百合子 東京都知事の着物を賞賛すべき8つの理由。

リオ閉会式における小池都知事の着付けや、立居振舞について、ネット上で多くの批判が並んでいる様子を見て非常に驚きました。なぜならば小池百合子さんのお着物姿、完璧と言って良いぐらいの着物選び、コーディネートだったからです。 […]

お問い合わせ

お問い合わせ アトリエ案内

アトリエ案内