紋洗い

今回は【紋洗い】という工程について書きます。

一口に紋洗いと言っても、大きくは2通りあります。一つには、クリーニングの一環として、昔のお着物の紋を綺麗にするという作業です。こちらは白地の部分が黄ばんでしまったり、上絵(うわえ)という描いている黒い線が滲んでしまった時などに、一度漂白するなどして綺麗にする工程のことです。ちなみに漂白した後は再度上絵を描きます。

さて、もう1つの紋洗いが今回ご紹介する友禅染め過程における紋洗いです。何かと言うと、友禅染めをする工程の中で、紋糊(もんのり)という物を使うのですが、これを洗い落とす作業のことも「紋洗い」といいます。

その説明だけではちょっとわかりにくいと思いますので、色無地を染める工程からご説明します。

まず白生地の状態からスタートです。

真っ白い生地に墨打ちをします。墨打ちというのは、仕立てる時に反物を裁断する位置を決める作業のことですが、染める前に行います。今回は色無地なので身頃の位置だけですが、訪問着、付け下げなどになってくると身頃や袖、エリオクミ、八掛などを最初から決めておきますし、生地の余分もないのでシビアです。写真上部にある矢印が墨打ちで、衿肩開きという肩山の位置です。

その衿肩開きから、繰越、付け込み分(ここは説明が長くなるので省略)を加味して、紋の位置に『紋糊(もんのり)』を置きます。紋糊には2種類あって、1つは「めんこ」という名前の紋の形になった物。ゴムと紙からできていて、よく使われる紋の形(丸、桐など)になっています。特に石(こく)持ちという名前に仕上げるために、丸い「めんこ」は使われていて、留袖や喪服になります。もう1つがゴムを手描きで置いていく「紋糊」です。こちらは細い線を描く場合には必須で、誂え染めでよく用いられる方法です。二十八でも大抵はこちらの紋糊です。

「(丸なし)違い鷹の羽」です。置かれた紋糊の上に小さな点がありますが、こちらは天地を間違えないように印として打ってくれています。違い鷹の羽も上下若干の違いはありますが、確かにわかりにくいですし、「上り藤」と「下り藤」なども印がないと断定しづらいですものね。

(墨打ちの線は代用青花(だいようあおばな)で描いていますが、蒸し水元をしたら消えるので、鉛筆でも描きます。訪問着などでは糊糸目を置きますから、鉛筆は使いません。)

ちなみにこの紋糊を考え出されたのは、田村さんという紋糊屋さんで、戦前(第二次世界大戦です)に開発して、最近まで息子さんがお仕事をされていたそうです。一人の方が開発した技術が、ここまで広がっているというのはすごいことだなぁと思います。偉大な先駆者に感謝するばかりです。

染め上がりがこちら。お誂え主様が綺麗なピンクがお似合いになると思いまして、お任せ頂いてお見立てした色です。引き染めでは、指定の色見本と同じに染めることはかなり難しいことなのですが、ほぼ全く同じと言って良いぐらいの色に仕上げてくれて、引き染め屋さんに感謝するばかりです。引き染めの後、蒸し水元の工程に移り、それから今回のテーマである紋洗いの工程です。

さて、蒸し水元は遠く西京極、桂川のほとりまで行きますが、そこから今度は中京区へ。

こんな路地の奥に職人さんはいらっしゃいます。京都のこんな路地の奥、知らないと、とてもじゃないですが、ちょっと入りにくいと思います。

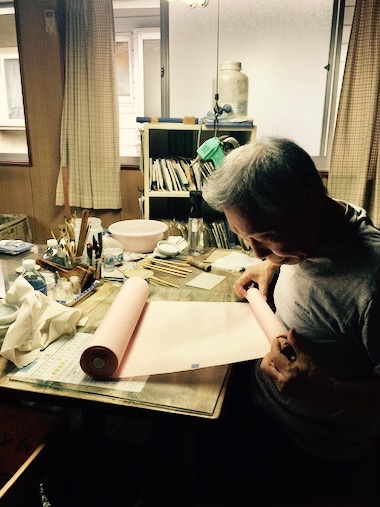

でも、そんな路地の先にいるのは、優しい紋洗い職人の上野さん。上野さんは元々は地直し(じなおし:新しい染め上がり商品のシミ落としなどをする仕事)をやっておられましたが、現在では紋洗い専門に。昔は黒羽織や喪服などで、やってやっても減らないぐらいかなりの受注があったそうです。

現在は少なくなってしまったとはいえ、紋洗いだけでお仕事をされているのがすごいですよね。

今回は、お誂えしてくださっているお客様にも職人さんの作業風景をお見せしたくて、そして私も作業を見て勉強したかったので、無理を言ってすぐに作業してもらいました。

まずは反物をチェック。

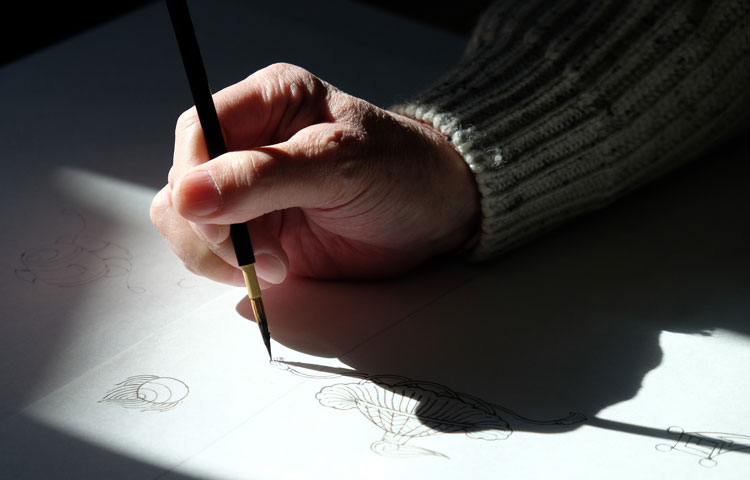

熱したコテで、紋糊を柔らかくしてから、紋糊を剥がして丸まったもので擦るように剥がして行きます。

コテは電気炉で温めていますが、よく見ると下に火鉢が!昔は火鉢に練炭を入れて使っていたそうです。

こちらが剥がした紋糊が丸まったもの。だんだん大きくなって来ると使いにくくなるので、新たに作るそうです。新たに作る時は熱いけれど指で剥がして行くそうです。それが中心になって、まさしく雪だるま式に大きくなります。

この作業が終わっても、まだ生地には紋糊がしっかり食い込んで残っているので、これを揮発溶剤、上野さんのところでは白揮(しろき)というもので落としていました。最初は紋の位置を中心に10〜20センチほどを大きく洗い、最終的には作業で溶剤に浸けた部分の際が残らないように30〜40センチほどの範囲をボカします。

綺麗に落とさないと、紋の周辺部が硬くなってしまうので、丁寧な仕事が肝要です。

上野さんも最初の作業を終えて、ニッコリとしてくださいました。

紋糊屋さんの繁忙期は11〜12月、そして卒業式、入学式を控えた2〜4月が昔から忙しかったそうです。お盆終わりの時期は比較的ゆっくりとのことで、今回も作業を見せて頂けました。やはり悉皆屋さん達はお盆前に少しでも仕事を済ませてもらおうとするので、お盆明けはゆっくりだそうで、呉服店が売り出しを始める9月頃から少しずつ仕事が集まって来るそうです。それでも昔には遠く及ばない仕事量とのことですが。

京友禅はこうした1つ1つの工程を分業制にしていることで、もちろん後継者育成が難しくなったというデメリットもあるのですが、1つずつの工程が非常にレベル高く、それでいてリーズナブルな金額で仕事を頼めるというメリットをこれまで享受できたので、しっかりと京都の悉皆業界全体でこれを続けて行けるような体制を作って行きましょう。

上野さん、取材にも快くご対応いただき、ありがとうございました!

京ごふく二十八代表。2014年、職人の後継者を作るべく京都で悉皆呉服店として起業。最高の職人たちとオーダーメイドの着物を作っている。

あわせて読みたい記事

-

営業、ご予約について

新店舗オープンから、毎週土曜日をご予約無しの営業日としていましたが、昨今、とみにお誂えのご注文が増えまして、毎月1~3回ほど東京や名古屋へ出張をしております。 さようなことで、土曜日のご予約無し対応をやめていますが、お誂 […]

-

1月の営業日(2024年)

新年1月のオープン予定日は下記の通りです。 [営業日] 1/6(土)12~15時 ※短時間の営業となりますので、ご注意ください。 1/13(土)13~18時 1/27(土)13~18時 上記日 […]

-

12月の営業日(2023年)

いよいよ京ごふく二十八の新店舗がオープンしました。 12月のオープン予定日は下記の通りです。 [営業日] 12/9(土)10(日) 12/15(金)16(土) 12/22(金)23(土) 12/29(金)3 […]

人気の記事

-

誰でも一瞬で【付け下げと訪問着の違い】を見分けられる京都の秘伝!

すべて読むと【15分】 流し読みで【5分】 訪問着と付け下げの違いについて、実をいうと、プロの呉服屋でも矛盾なく説明できる人はほぼいません。 これを皆さんが本当に理解しておいてくだされば、それだけ無駄な買い […]

-

呉服店では怖くて聞けない【訪問着 値段の相場】プロが教えるここだけの話

訪問着の値段について、初めて着物を買おうと思われる皆さんは「相場っていくらぐらいなのだろう?」と迷われる方は多くいることでしょう。 ズバッと「いくらぐらいの訪問着を買ってください!」と言えれば良いのですが、着物に対する価 […]

-

【リオ】小池百合子 東京都知事の着物を賞賛すべき8つの理由。

リオ閉会式における小池都知事の着付けや、立居振舞について、ネット上で多くの批判が並んでいる様子を見て非常に驚きました。なぜならば小池百合子さんのお着物姿、完璧と言って良いぐらいの着物選び、コーディネートだったからです。 […]

お問い合わせ

お問い合わせ アトリエ案内

アトリエ案内