知っておきたい!【着物で愛される柄10種類】豊富な写真で着物の柄をプロが徹底解説!

着物を購入する時には、パッと見の様子で決めてしまいがち。しかし、着物に描かれた柄には和の模様らしく深い意味が込められているのです。

本記事では「日本の伝統的な柄」を10種類ご紹介。着物の柄に込められた意味や、日本で定着した経緯について詳しく解説していきます。

「新しい着物を仕立てたい」「もっと着物を楽しみながら着用したい」と感じている方は、ぜひ参考にしてください。

日本の伝統的な柄10種類

日本には古くから伝わる伝統的な柄がたくさんあります。

日本で生まれた柄や、海外から伝来して日本風にアレンジされた柄までさまざま。まずは日本の伝統的な柄を10種類ご紹介します。一般的にも有名な「市松文様」「亀甲文様」などに加えて、お祝いの席にぴったりな「宝尽くし」「貝合わせ」などもあります。

着物をもっと楽しみながら着用するためにも、着物をキャンパスにして柄が伝えて来た意味や背景を知りましょう。

1.松竹梅(しょうちくばい)

松竹梅模様はおめでたい吉祥柄の代表格。

![着物の模様の代表[松]](http://futaya28.jp/wp-content/uploads/2018/06/jinsei-daioumatsu02.jpg)

松は寒いころにも緑を絶やさず、別名「常盤木(ときわぎ)」とも呼ばれます。竹も寒中に緑を絶やさず真っ直ぐに伸びる様子が好まれます。梅は寒さのきびしい時期、他の花に先がけて咲き、松竹の緑色に彩りを添えます。

松竹梅の柄は古来中国で最寒の三友(さいかん・さんゆう)とも言われ、論語に出てくる最寒の松柏(しょうはく)から変化した柄と考えられます。日本において松・竹・梅はそれぞれの柄として平安時代から見られますが、組み合わせた松竹梅文様として登場するのは室町時代。特に江戸時代になってから松竹梅の柄は工芸品から日用品にまで幅広く使われるようになります。

結婚式などの慶事で松竹梅が用いられるのは「人生で厳しい時期を乗り越えて繁栄をするように」という願いが込められているためです。

2.青海波(せいがいは)

同心円を交互に重ねた幾何学柄が、波のように見える「青海波」文様。

「せいが(か)いは」と読み、大海原に立つ波がどこまでもひろがっていくがごとく、いつまでも人々に安寧な暮らしがつづくようにという願いが込められています。

青海波は原始的模様であり、エジプト、ペルシャなど世界各地で自然発生的に生まれた模様です。古くは日本でも群馬県で出土したハニワ「正装の女子像」に同心円を重ねた模様が見られます。水を意味する模様として描かれるのは、鎌倉時代の古瀬戸あたりからです。

源氏物語で「青海波」を舞う場面はありますが、平安時代に青海波の柄は見当たりません。青海という名称の由来は古代中国の青海地方の舞曲とされ、他にも中国では地図で海をあらわすのにこの柄が使われたそうです。

江戸時代に幅広く使われるようになったのですが、その普及に大きな役割を果たしたのが勘七という漆工芸職人。あまりに上手く青海波を描いたので、のちに青海勘七と呼ばれるようになり、青海波柄の普及にひと役かったそうです。

青海波の柄は現代の着物において、細部や背景に描かれることが多く、吉祥文様として好まれる模様です。

3.亀甲(きっこう)文様

同じ大きさの六角形が連続的に並んだ「亀甲文様」は、その名のとおり亀の甲羅をイメージした模様。

亀の中には100年以上生きる種類もあり、日本でも長寿の象徴として「鶴亀」の組み合わせでよく登場します。やはり中国の思想が関係しており、礼記の「麟鳳亀龍=四霊」から瑞兆として伝わりました。

亀甲文様の歴史は古く、西アジアを起源とします。起源は幾何学模様ですが、東洋では亀の甲羅に似ているので亀甲文様と称します。日本では平安時代に、亀甲文様の中に花菱・菊・鶴などを加えて有職文様とされました。

亀甲文様は吉祥柄として、慶事の場面でよく用いられています。英語では蜂の巣としてビーハイヴ・パターンと言います。

4.市松(いちまつ)文様

市松柄は同じ大きさの正方形を交互に並べた幾何学柄のこと。染織品には奈良時代後期から存在し、当初は石畳(甃:いしだたみ)文と呼ばれました。平安時代には有職文様に地紋(じもん:生地に織り出された柄)として使われ、細かい石畳文を霰文(あられもん)と呼ぶようになります。

江戸時代、京都から江戸中村座に行った歌舞伎役者 佐野川市松が「高野心中」で衣装(袴)として着用したことによって大流行しました。あまりの人気振りに、佐野川市松の名前をとって「市松文様」と名付けられたのです。

石畳文よりも市松文様の方が定着し、人気のある柄の1つです。2020年に開催予定の東京オリンピックの新エンブレム候補としてあがったことが、記憶に新しい方も多いのではないでしょうか。

5.七宝(しっぽう)文様

「七宝文様」は同じ大きさの円を四分の一ずつ重ね繋げた模様。有職文様では「輪違い」とも。

円が広がる様子をあらわす四方八方(しほうはっぽう)という発音から、仏教用語の七宝(しっぽう)に転じたという説が有力です。

仏教の七宝には文字通り7つの宝という意味があり、「金」「銀」「水晶」「珊瑚」「瑪瑙(めのう)」「しゃこ」を意味します。円満をあらわす円形模様から吉祥柄として扱われます。

帯図案としての七宝柄は、着物に花柄が多いので、非常にコーディネートしやすく重宝するものです。着物の柄としては細部に割付文様として扱われることが多いものと言えます。

6.御所解き(ごしょどき)

![着物の模様の代表例[御所解き]](http://futaya28.jp/wp-content/uploads/2019/05/goshodoki-houmongi-02.jpeg)

御所解き柄は江戸時代中期ごろから、京都御所の奥方が好んだ御殿風の柄。正確な定義はないものの流水や草花を前景に、宮殿楼閣・檜扇(ひおうぎ)・御所車(ごしょぐるま)・枝折戸(しおりど)・柴垣(しばがき)などが配置されます。

江戸解き文様というものもありますが、こちらは江戸城で大奥にいた女中らが拝領の小袖を解いて使ったことに始まる名前。江戸解き模様には、御所をあらわす檜扇や御所車を用いないことは両者を分ける1つの視点です(それでも絶対的な区別は言い切れません)。

江戸時代に大流行したそれぞれの模様は明治時代に入ってから名前をつけられました。現代においても留袖や訪問着、染め帯の定番柄で、日本人らしい好みの代表的な柄と言えます。

7.貝合わせ(かいあわせ)・貝桶(かいおけ)柄

平安時代以降、貴族たちの間で楽しまれた「貝合わせ」は、対になる貝を探す伝統的な遊戯です。貝は他の貝と合わせても絶対に合わないことから夫婦和合を意味し、婚礼などに欠かせない柄となりました。

「貝合わせ模様」の貝を納めるのが貝桶で、「貝桶」の柄もやはり婚礼に欠かせない模様となっています。特に貝桶柄は少し大振りに描くと非常に格式高く、訪問着だけではなく留袖や振袖にもぴったりの模様です。現代でも幅広く愛される素敵な柄と言えるでしょう。

8.有職(ゆうそく)文様

平安時代から近代まで、公家の装束調度に用いられた織物の文様。各家に特定の有職文様が伝わりました。

有職文様に代表されるのは小葵文(こあおいもん)・立涌文(たてわくもん)・七宝文・雲鶴文など。その他にも先ほどご紹介した「市松文様」も元々は霰文(あられもん)という有識文様ですし、「亀甲柄」も有職文様の代表です。桐竹鳳凰文は、天皇の専用と決められていました。

「有職」は、もともと「有識(ゆうしき)」であり、平安時代に宮中で執り行われる儀式や伝統行事について精通した知識人を指す言葉。1000年以上も使われ続けて来た有職文様は日本人の美意識に洗練されてきた模様であり、現代の着物シーンでも大変好まれる格調高い模様です。

9.扇子(せんす)・地紙(じがみ)柄

「扇子」の柄は文字通り、扇子の形をモチーフにした模様です。末広がりになった扇子の形状は、家の発展や繁栄を願う気持ちが込められています。現代でも結婚式・お宮参り・成人式などのお祝いの場所で着用されるおめでたい柄です。

「地紙」柄の「地紙」とは、扇子で風を起こすために貼られている紙のこと。着物のデザインとして見た時に、扇子よりも、骨のない地紙の方が図案にマッチする場合があります。直線と曲線で描かれる地紙柄は扇子とともに広く好まれるデザインです。

10.宝尽くし(たからづくし)

「宝尽くし」は縁起の良いお祝いの場面で着用されることが多い柄。「尽くし」というのは関連する文様をたくさん集めたもので、宝尽くしとは「たくさんの宝物を集めた模様」をいいます。

代表的な宝の種類として、宝珠・隠れ蓑(みの)・打ち出の小槌(こづち)・宝鑰(ほうや区:蔵の鍵)・金嚢(きんのう:巾着)・宝巻(ほうかん)・筒守(つつもり)・分銅・丁子・七宝輪違いなどが挙げられます。

時代と地域によって組み合わせは様々なので、自分好みの宝尽くしで誂えるのも一興。現代では晴れ着として着用する女性も多く、可愛らしくありつつ豪華な印象を与えられます。

季節に合わせて使われる柄

これまでご紹介した日本の伝統柄も吉祥の意味があって素晴らしいものですが、季節が限られた草花をモチーフにすることは着物における最高の贅沢です。日本のうつろう四季を感じながら、装う色柄を選ぶというのは着物文化の真骨頂とも言えるでしょう。

季節の草花柄を着用する際は、実際の開花時期よりも少し先取りして使用するのがポイントです。

例えば桜の満開になる時期が4月上旬だと考えた場合、桜の柄を着用する目安は3月上旬から末頃まで。実際に桜が満開になるころには、藤やあやめといった次の季節に合う花を着用するのがもっともオシャレな装い方です。

訪問着など四季の花を組み合わせることで幅広い時期に着られる着物が最初の1枚としては便利です。さらに着なれて来たら、季節限定の着物を作るのも最高のオシャレだと思います。ご自分が毎年着用する時季が決まっているようでしたら、季節限定の着物も活用頻度は上がって非常におすすめです。

春着物の柄、「桜」など。

![春に使われる着物の模様[桜]](http://futaya28.jp/wp-content/uploads/2018/04/yanagi-sakura08-1200x723.jpg) 春の柄として代表的な花は「桜」が随一と言えるでしょう。ソメイヨシノの姿も美しいものですし、しだれ桜のたおやかさは何とも言えない美しさです。桜の花は白とピンクの配色でやわらかく、女性らしい印象を与えてくれます。

春の柄として代表的な花は「桜」が随一と言えるでしょう。ソメイヨシノの姿も美しいものですし、しだれ桜のたおやかさは何とも言えない美しさです。桜の花は白とピンクの配色でやわらかく、女性らしい印象を与えてくれます。

日本を代表する花でもある桜は、着物のモチーフとして大変広く愛されていて、着物を着る時季としても入学式や卒業式などがあって活用できる着物の1つだと思います。着物好きには是非1つ持っておいてもらいたい柄です。

牡丹も着物の柄として代表的な花で、開花が4~6月とされますから、3月から5月近くまで着物や帯の柄としてお選びになれます。寒牡丹や冬牡丹は10月終わりから2月ごろまで咲きますが、その姿は少し違いがあります。染める段階でどのように意図して図案を描くかを確認してから着用時期を選びましょう。

その後、初夏にはあやめや藤、牡丹などがよく用いられます。

夏着物の柄は「あじさい・朝顔・なでしこ」など

![夏の着物の模様[撫子]](http://futaya28.jp/wp-content/uploads/2019/03/nadeshiko-natsu-kimono.png)

夏着物の柄としては初夏に咲く「あじさい」に始まり、盛夏に咲く「朝顔」、秋草としての「なでしこ」や「桔梗(ききょう)など涼やかな花が選ばれます。

また、草花に限らず、川魚や虫籠、流水、花火など夏をあらわす模様が人気です。

秋着物の柄は「菊・紅葉・銀杏」など

![秋の着物模様[菊]](http://futaya28.jp/wp-content/uploads/2019/03/kiku-houmongi01.jpeg)

秋着物の柄としては、「菊」「紅葉」「銀杏」などが選ばれます。なかでも菊は中国故事の「流水に菊」から長寿の象徴ともされて季節を問わず長く愛されていますし、紅葉は季節限定の贅沢な柄として着物にはよく用いられます。

また武蔵野に代表される月とススキの柄も、秋に着用される頻度が高いものです。

冬着物の柄は「梅・椿」など

冬の始まる頃には、お正月を見据えて南天(難を転じる)などの季節柄を着用します。

厳冬の頃には先駆けて咲く「梅」も着物の柄として非常に好まれるものです。「椿」は実際冬以外にも咲いていますが、やはり1月〜2月頃がもっとも着用時季としてはオシャレな印象です。

蝋梅(ろうばい)は特に期間が短いものの、それだけに大変贅沢な着物だと言えるでしょう。理想を言えばお正月が終わってから、1月いっぱいという感じですが、実際の蝋梅の開花状況を見ながら装えば問題ありません。

着物の柄を知ると深まる着物の世界

今回ご紹介したように、着物の柄にはさまざまな想いや願いが込められています。日本人が長い歴史の中でご先祖や自分の子供、未来の子孫にまで思いを馳せて洗練させて来た柄ですからその意味は感慨深いものがあります。ぜひ今後は柄の意味や背景を意識して着物を楽しんでみてください。

着物を身に付けて帯を締めると、少し背筋と気持ちが伸びるもの。伝統を受け継ぎながら、自分らしい着こなしが見つかれば何よりです。

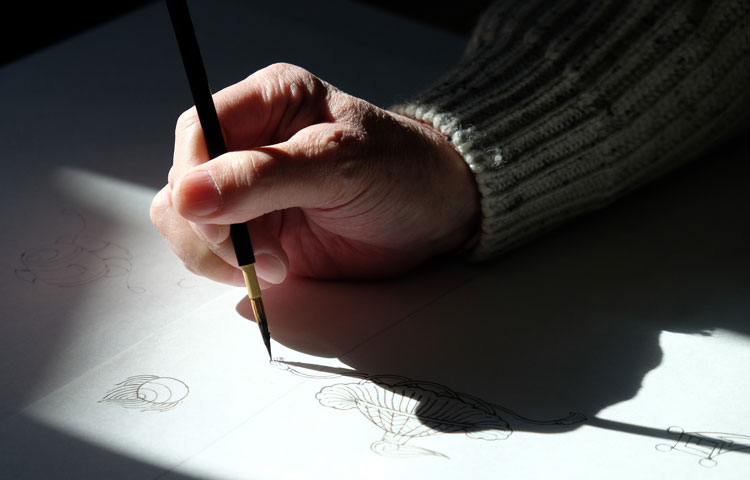

京ごふく二十八代表。2014年、職人の後継者を作るべく京都で悉皆呉服店として起業。最高の職人たちとオーダーメイドの着物を作っている。

あわせて読みたい記事

-

着物が初めてでも買う前に知っておきたい11ポイント

着物にご興味をお持ちのあなたは、きっと何かしら大切なシーンでお着物を着こなしたいと思われていることでしょう。訪問着や付け下げのご購入も検討されているかもしれません。 ただ、あなたもご存知のとおり、着物の世界には色々なしき […]

-

【結婚式の振袖】花嫁さんと「かぶる」ことに心配は必要ない!京都の呉服屋が解説!

結婚式のお呼ばれ、「成人式の振袖を着ても良いの?」「花嫁さんと同じ色の振袖はマナー違反?」など、ご友人の大切なイベントだけに悩む人は多いもの。 まず結論をお伝えするならば「基本的にどんな振袖を着ても大丈夫」です。 ただ、 […]

-

決定版!【着物の種類】は完全制覇!着物の13種類をプロが徹底解説!

「着物に挑戦したい」と思っても、種類が豊富な和服は初心者にはどれを選べば良いのか悩ましいもの。 本記事では「着物の種類や特徴」「帯の使い分け」について、たっぷり解説します。女性の着物だけではなく、男性の着物についてもご紹 […]

人気の記事

-

誰でも一瞬で【付け下げと訪問着の違い】を見分けられる京都の秘伝!

すべて読むと【15分】 流し読みで【5分】 訪問着と付け下げの違いについて、実をいうと、プロの呉服屋でも矛盾なく説明できる人はほぼいません。 これを皆さんが本当に理解しておいてくだされば、それだけ無駄な買い […]

-

呉服店では怖くて聞けない【訪問着 値段の相場】プロが教えるここだけの話

訪問着の値段について、初めて着物を買おうと思われる皆さんは「相場っていくらぐらいなのだろう?」と迷われる方は多くいることでしょう。 ズバッと「いくらぐらいの訪問着を買ってください!」と言えれば良いのですが、着物に対する価 […]

-

【リオ】小池百合子 東京都知事の着物を賞賛すべき8つの理由。

リオ閉会式における小池都知事の着付けや、立居振舞について、ネット上で多くの批判が並んでいる様子を見て非常に驚きました。なぜならば小池百合子さんのお着物姿、完璧と言って良いぐらいの着物選び、コーディネートだったからです。 […]

お問い合わせ

お問い合わせ アトリエ案内

アトリエ案内